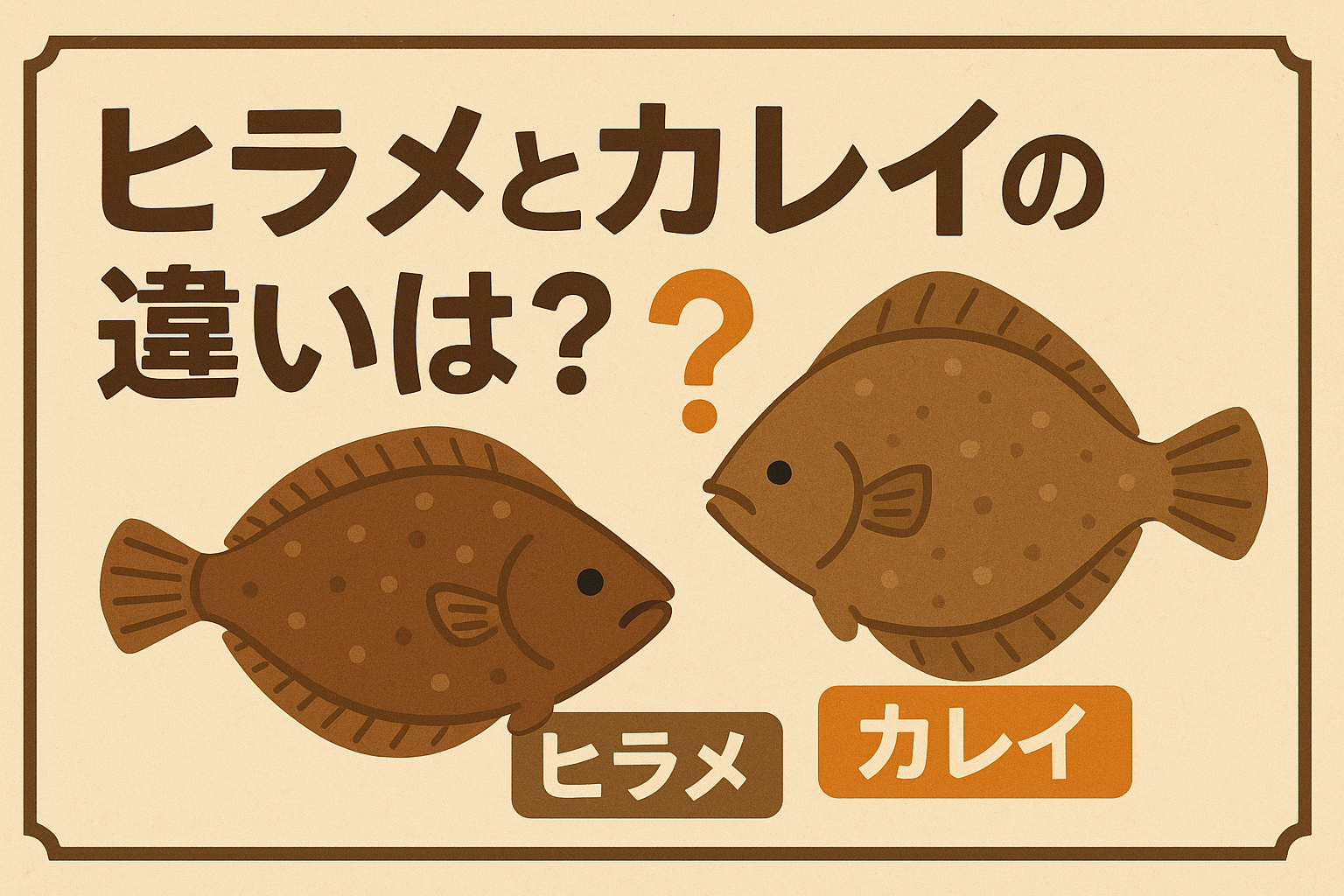

ヒラメとカレイの違いについて、わかりやすく楽しく解説します!

スーパーや魚屋さんで並ぶ平たいお魚、「これってヒラメ?カレイ?」と迷ったことはありませんか?

見た目が似ていて、どっちがどっちか区別がつかないという方も多いと思います。

この記事では、そんな疑問をスッキリ解決!

目の位置や体型、味の違いなど、見た目だけでなく味わい方まで含めて、誰でも簡単に見分けられる方法をご紹介します。

さらに、図解や雑学も交えて、覚えやすく楽しい内容に仕上げました。

この記事を読み終えるころには、あなたも立派な“ヒラメとカレイ博士”に!ぜひ最後までお付き合いくださいね。

ヒラメとカレイの見分け方をわかりやすく解説

「ヒラメとカレイ、見た目が似ていてややこしい!」と思ったことはありませんか?

でも安心してください。ここでは初心者の方でもすぐに実践できる見分け方を、分かりやすくお伝えします。

1. 目の位置で見分ける

一番のポイントは「目の位置」です!

よく言われる「ヒラメは左目、カレイは右目」というフレーズ、聞いたことはありませんか? これは、魚を“お腹を下にして”見たときの目の位置のことを指しています。

つまり、上から見て左側に両目があるのがヒラメ、右側にあるのがカレイなんです。この法則を覚えておけば、かなりの確率で見分けられます。

とはいえ、自然界には例外もあるため、あくまで「基本の見分け方」として知っておくと安心です。

図で見るとその違いはとても分かりやすいので、初めての方でもすぐにイメージがつかめるはず。魚売り場で「これ、どっちだろう?」と思ったら、まずはお目々をチェックしてみてくださいね。

さらに余談ですが、ヒラメとカレイの見分け方を覚えるための語呂合わせとして、「ヒラメは左にヒラっと、カレイは右にカレッと」なんてフレーズもあるそうですよ!

2. 体型と体色の違い

目だけでは不安という方は、体型や体の色にも注目してみましょう。

ヒラメはスラリとした体型をしており、平べったくてスマートな印象を受けます。体色は全体的にグレーがかった落ち着いた色合いで、控えめな雰囲気です。

一方、カレイは丸みを帯びたボディで、全体的にころんとした印象。体表には小さな斑点模様が多く、種類によって模様の出方も異なります。

この違いを視覚的に覚えるには、「ヒラメ=スマート&グレー」「カレイ=丸っこくて模様あり」といったイメージで覚えるのがオススメです。

実際の売り場で見比べてみると、その差は意外とハッキリしていて、見分けが楽しくなってきますよ!

3. 味と料理の特徴

ヒラメとカレイは、見た目だけでなく味にも大きな違いがあります。

ヒラメは脂が少なく淡白な味わいで、噛むほどに広がる上品な旨みが魅力。特に新鮮なものは刺身や寿司ネタに最適で、食通の間でも人気の高い魚です。

また、昆布締めにするとさらに旨みが引き出され、より深い味わいに。特別な日の一品としても重宝されます。

対してカレイは、適度に脂がのっていてコクがある味わい。甘辛く煮付けるとタレがしみ込んでご飯がどんどん進む家庭の味になります。

また、小型のカレイは唐揚げにも向いており、骨までカリカリと食べられるのがポイント。おつまみにもピッタリな一品です。

まとめると、「ヒラメ=繊細で上品な生食向き」「カレイ=こってり味で加熱料理向き」と覚えておけば、料理選びにも役立ちます。

4. 市場や釣り場での見分け方

市場や釣り場でも、基本は目・体型・模様の確認です。

釣り人の間では「ヒラメはレア」「カレイは定番」というイメージも。

釣りたてのカレイの斑点模様はとても綺麗で観察のしがいがあります。

また、価格でも違いが見られます。ヒラメは比較的高価で、カレイは手に取りやすい価格帯です。

ヒラメとカレイの魅力と食べ方

それぞれの魚が持つ魅力と、美味しく食べるためのコツをご紹介します。

1. ヒラメ料理の楽しみ方

ヒラメといえば、やはりお刺身が定番の食べ方です。新鮮なヒラメは白く透き通るような身をしており、コリっとした歯ごたえとともに、噛むほどに上品な旨みが口の中に広がります。その上品さはまさに“海の宝石”とも称されるほどです。

さらに、昆布締めにすることで旨み成分であるグルタミン酸が加わり、より濃厚で深い味わいに変化します。一晩寝かせた昆布締めのヒラメは、通常の刺身とは一味違う熟成感があり、まるで高級和食店のような贅沢さを自宅で楽しめます。

また、カルパッチョ風にスライスして、オリーブオイルやレモン汁で味つけすれば、さっぱりとした洋風前菜にも。ヒラメは淡白な味わいのため、どんな味つけにもなじみやすく、和洋問わずさまざまなアレンジが可能です。

ムニエルやバターソテーにしても美味しくいただけます。特にバターとの相性がよく、香ばしさが加わることで、普段魚をあまり食べない方にも好まれる味になります。

ヒラメは高級魚としても知られていますが、家庭でも比較的手に入りやすくなってきているため、記念日やお祝いの食卓を彩る一品としておすすめです。

2. カレイ料理の魅力

カレイは、その柔らかな白身とほどよくのった脂が特徴で、日本の食卓でも長年親しまれてきた魚の一つです。中でも甘辛いタレでじっくり煮た「カレイの煮付け」は、家庭料理の定番として多くの方に愛されています。

骨離れが良いため食べやすく、魚に慣れていないお子さんやご年配の方でも安心して食べられるのも魅力です。煮汁がよく染み込みやすく、冷めてもおいしいので、お弁当のおかずとしても重宝します。

また、小ぶりのカレイを丸ごと使った唐揚げも人気。二度揚げすることで骨までサクサクになり、丸ごと食べられるため、カルシウムもたっぷり摂取できます。レモンを絞るとさらに風味が引き立ち、ビールや日本酒との相性も抜群です。

さらに、味噌漬けや西京焼きといった漬け焼きもおすすめ。しっかりと味がついているため、ご飯のお供としても満足度が高く、保存も利くので作り置きにも適しています。

カレイは比較的安価で手に入りやすく、調理もしやすいので、忙しい毎日の中でも気軽に取り入れられる頼もしい存在です。料理初心者でも扱いやすいので、魚料理の第一歩としてもぴったりですよ。

3. スーパーでの選び方のコツ

魚を選ぶときのチェックポイントは、身のハリ・透明感・ドリップ(赤い液)・目の澄み具合。

ヒラメは透明感のある身、カレイはふっくらとした厚みが目安です。

新鮮な魚を選ぶコツを知っておけば、買い物がもっと楽しくなりますよ。

ヒラメとカレイの雑学いろいろ

知って楽しい、ヒラメとカレイにまつわる豆知識をご紹介します。

1. 漢字の意味

ヒラメ=「鮃」、カレイ=「鰈」。どちらも“魚”へんに平たい特徴を組み合わせた字です。

魚の姿そのままが漢字に現れていて興味深いですね。

2. 地方による呼び名の違い

地方によって呼び名も異なります。

ヒラメは「オオグチ」(関西)と呼ばれることもあり、カレイも「ソウハチガレイ」など種類ごとに名前が違います。

旅行先で魚売り場を見るときのちょっとした楽しみに。

3. 生態の違い

ヒラメは動きが俊敏で、エサを追いかける“ハンター型”。

カレイはじっと待ち伏せする“待機型”です。

生き方の違いが、体型や模様にも表れているのです。

4. 成長の不思議

実はヒラメもカレイも、子どもの頃は両目が体の左右にあります。

成長とともに目が片方に移動する、珍しい進化を遂げるんです。

まさに“海の不思議”を感じさせてくれますね。

見分け方を図解でマスター!

視覚的に覚えたい方におすすめの図解テクニックです。

1. イメージ図で一目瞭然

ヒラメ=左目、体がスマート。カレイ=右目、体が丸い。

このイメージを持って魚売り場で見れば、見分けは簡単です!

2. リズムで覚える

「ヒだり~♪ カれいのミギ~♪」と歌のように覚えると、記憶に残りやすくなります。

楽しく覚えるのが上達の近道です。

3. 初心者向けの簡単な判断法

まずは「目の位置」と「体型」だけに注目。

色や模様は慣れてからで大丈夫!シンプルに判断してOKです。

4. 食べ方とセットで覚える

「ヒラメ=お刺身=上品」「カレイ=煮付け=家庭の味」

こうやって料理とリンクさせて覚えると、さらに記憶に定着しやすいですよ。

まとめ

いかがでしたか?ここまで読んでくださりありがとうございます。

最後にポイントをおさらいしておきましょう。

- ヒラメ:左目、細身、淡白、刺身向き

- カレイ:右目、丸め、脂のり、煮付け向き

この基本を押さえれば、見分けはばっちりです!

楽しみながら覚えるのがコツ。

お店で実際に見比べてみたり、家族や友達と話題にしたりすることで、知識がしっかり身につきます。

ぜひこの記事を参考に、魚選びの楽しさを味わってください。

今日からあなたも“ヒラメとカレイマスター”です!