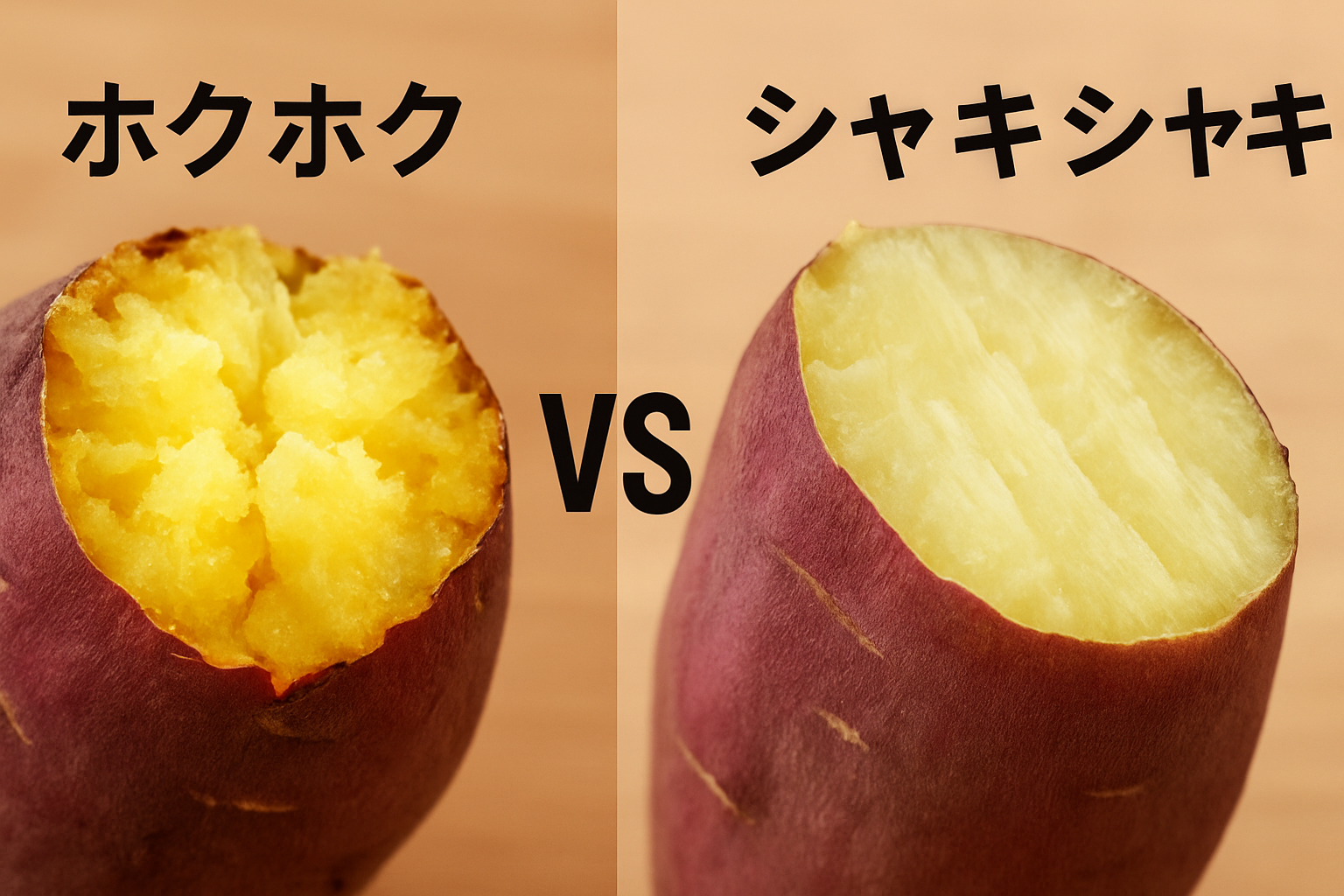

さつまいもを調理した際、「思っていたよりシャキシャキしている」と感じたことはありませんか?ホクホクとした甘い食感を期待していたのに、意外な食感に驚かれる方も多いようです。この記事では、さつまいもがシャキシャキになってしまう原因と、ホクホクに仕上げるための保存・加熱方法について詳しく解説します。また、シャキシャキ食感を活かしたレシピも紹介します。

さつまいもがシャキシャキする主な原因

収穫直後で熟成が足りない

さつまいもは収穫された直後の状態では、内部のデンプンがまだ十分に糖に変化していません。この変化は、いわゆる「追熟」と呼ばれる工程によって進みます。追熟とは、一定の温度と湿度のもとでさつまいもをしばらく保存することで、デンプンが糖分に分解され、甘みとホクホク感が増していく現象です。追熟期間を設けずにすぐに加熱調理すると、デンプンが糖に変化しきっておらず、食感が固くシャキシャキしたまま残ることがあります。特に収穫直後のさつまいもは甘みも少なく、期待する食感と異なることが多いため、購入直後にはすぐに調理せず、1〜2週間ほど常温で保存し、追熟させてから使うことが推奨されます。

低温保存による品質劣化

さつまいもは熱帯原産の作物であり、寒さに非常に弱い性質を持っています。そのため、冷蔵庫など低温環境で保存すると「低温障害」という現象が起こることがあります。低温障害が起きると、さつまいもの細胞構造が破壊され、加熱しても内部が固いままで火が通りにくくなります。また、甘みも損なわれるため、せっかくの風味が台無しになることも。見た目には変化がなくても、食感や味で違和感を覚える原因になることが多いです。保存の際は、13〜15℃程度の冷暗所に新聞紙で包んで保管し、冷蔵庫での保存は避けるようにしましょう。

加熱不足または急加熱

さつまいもは内部までしっかりと熱を通すことで、デンプンが糖に変化し、ホクホクとした柔らかい食感になります。しかし、調理時間が短かったり、外側だけを急速に加熱してしまうと、中心部には十分に熱が届かず、シャキシャキとした未加熱のような食感が残る場合があります。特に電子レンジを使用する場合は加熱ムラが起きやすく、外は柔らかくても中はまだ硬いという状態になることも。おすすめの加熱方法は、蒸し器や炊飯器を使ってじっくりと時間をかける方法です。竹串がスッと通るくらいまで加熱することで、理想的なホクホク食感を得られます。

品種の違い

さつまいもには多くの品種が存在し、それぞれに特有の食感や甘みがあります。ホクホクとした食感を持つ代表的な品種には「紅あずま」や「なると金時」があり、加熱することでパサッとした食感に仕上がります。一方、「安納芋」や「シルクスイート」などは水分量が多く、ねっとりとしたしっとり系の食感になります。品種によっては熟成の度合いや加熱方法によっても食感が変わるため、目的に応じて適切な品種を選ぶことが大切です。購入時にはラベル表示をよく確認し、「ホクホク系」「焼き芋向き」などの記載がある品種を選ぶと良いでしょう。

ホクホクに仕上げる5つのポイント

常温保存を徹底する

さつまいもは13〜15℃程度の常温が最も適した保存温度です。この温度帯では、内部のデンプンの変化が緩やかに進み、甘さが増すとともに食感も良好になります。保存する際は新聞紙に包むことで、湿度や光から守り、傷みにくくなります。また、段ボール箱に入れて通気性の良い場所に置くことで、温度の安定性も保てます。なお、床に直接置くと冷えすぎることがあるため、すのこや木の板を敷いて置くのも良い方法です。冷蔵庫に入れると低温障害のリスクが高まるため、避けてください。

加熱前に常温に戻す

調理直前まで冷たい状態にあるさつまいもをそのまま加熱してしまうと、外側と内側で温度差が生じて加熱ムラが起こります。これにより中心部が加熱不十分となり、ホクホク感を損なう原因になります。理想的には、調理の1〜2時間前に冷暗所から取り出し、室温に置いて自然に温度を戻すことで、全体に均等に火が通りやすくなります。特に電子レンジを使用する場合は、予熱段階でこの工程を取り入れることで加熱効率が格段に向上します。

蒸し加熱または炊飯器を活用

さつまいものデンプンは加熱により糖に変化する性質があるため、加熱方法が重要なポイントになります。蒸し器や炊飯器を用いて、30〜40分かけてじっくりと加熱することで、内部まで均一に火が入り、甘さやホクホク感が最大限に引き出されます。炊飯器を使う場合は、水を張って通常の炊飯モードで調理する方法が簡単で人気です。加熱後にしばらく保温モードで蒸らすと、より一層甘みが引き立ちます。

水分管理に気を配る

さつまいもを調理する際、表面の水分が多いと蒸す・焼く際に余分な蒸気となり、べちゃついた仕上がりになることがあります。特にホクホク感を目指す場合は、水洗い後にしっかりとキッチンペーパーなどで水気をふき取ることが大切です。また、蒸し器を使う際はさつまいもに直接水がかからないようにセットし、蒸気のみで加熱するようにします。アルミホイルで包む焼き芋スタイルでは、水分が飛びにくく、しっとり感とホクホク感を両立させることができます。

ホクホク系の品種を選ぶ

さつまいもの品種によって、加熱後の食感には大きな違いがあります。ホクホク系の食感を求める場合は、「紅あずま」「なると金時」などの品種が特におすすめです。これらの品種は水分量が少なく、加熱することでパサッとした軽い食感に仕上がります。スーパーで購入する際は、パッケージのラベルや品種表示をよく確認し、「焼き芋向き」「ホクホク食感」といった記載があるものを選ぶようにしましょう。また、地元の農家直売所では、品種について直接説明を受けられる場合もあるため、より確実に目的に合ったものを入手できます。

シャキシャキ食感の活かし方

サラダ

軽く加熱して角切りにしたさつまいもを、ツナ、コーン、レタス、ミニトマトなどの野菜と一緒に盛りつけ、マヨネーズやヨーグルトをベースにしたドレッシングで和えると、彩りも食感も豊かな副菜になります。さつまいものシャキシャキ感が、サラダ全体のアクセントとして引き立ち、ヘルシーかつ満足感のある一皿に仕上がります。

スイーツ

さつまいもをバターでじっくりと炒め、ほんのり焦げ目がついたら黒蜜やはちみつ、シナモンをかけて味付けすると、風味豊かな和風スイーツが完成します。お好みでバニラアイスやホイップクリームを添えると、より贅沢なデザートに。さつまいもの食感を楽しめる、新しいおやつとしてもおすすめです。

チップス・かき揚げ

薄切りにしたさつまいもを油でカラッと揚げれば、スナック感覚で楽しめるチップスになります。塩をふるだけでも十分に美味しく、カレー粉や青のりなどのスパイスを加えると風味に変化をつけられます。細切りにして玉ねぎやにんじんと一緒にかき揚げにすれば、おかずにもおつまみにもなる一品に。

浅漬け

さつまいもを薄切りにし、酢・砂糖・塩を合わせた甘酢や、レモン果汁を加えたさっぱり味の漬け汁に1〜2時間ほど漬けると、爽やかな浅漬けができます。しょうがや赤唐辛子を加えることで風味にアクセントをつけられ、ごはんのお供にも、お弁当のおかずにもぴったりです。

よくある疑問Q&A

Q. シャキシャキしているさつまいもは食べられますか?

A. 基本的には問題なく食べることができます。シャキシャキとした食感は未熟成や加熱不足などによるもので、健康に悪影響を及ぼすわけではありません。ただし、保存状態によっては異臭や変色、カビなどが発生している可能性もあるため、調理前にしっかりと確認しましょう。皮に黒ずみがある場合や、断面にヌメリ・異臭がある場合は廃棄をおすすめします。安全のためにも、十分に加熱してから食べるのが安心です。

Q. 熟成期間はどのくらい必要ですか?

A. さつまいもは収穫後すぐに食べるよりも、ある程度の熟成期間を設けた方がデンプンが糖に変わり、甘みやホクホク感が増します。一般的な目安としては、10日から2週間程度が推奨されています。ただし、気温や湿度によっても熟成の進み方が変わるため、保管環境には注意が必要です。新聞紙でくるんで段ボール箱に入れ、13〜15℃の冷暗所で静かに保管することが理想です。熟成期間中は週に一度程度状態を確認し、異常がないかチェックするのもポイントです。

Q. 保存方法のベストは?

A. 常温で13〜15℃の範囲を保つ冷暗所が理想的です。保存する際は、さつまいもを1本ずつ新聞紙で包むことで、湿気を吸収しつつ乾燥も防ぐことができます。さらに、その状態で段ボール箱に入れて保管することで、光や急激な温度変化から守ることができ、さつまいもが長持ちします。段ボールの底には通気性を確保するためにすのこや新聞紙を敷き詰めておくと効果的です。また、保存場所は直射日光の当たらない風通しの良い場所を選びましょう。冷蔵庫に入れてしまうと、低温障害を引き起こす可能性があるため、避けるようにしてください。

まとめ

さつまいもがシャキシャキになる原因は、保存方法、加熱方法、そして品種の違いなど、さまざまな要素が関係しています。それぞれの工程において、ちょっとした注意や工夫を取り入れることで、ホクホクで甘み豊かなさつまいもを楽しむことができます。例えば、冷蔵庫での保存を避けて常温で保管したり、追熟期間をしっかりと設けること、加熱方法にこだわることなどが重要です。また、意図せずシャキシャキになってしまった場合でも、調理法を工夫することで新たなおいしさを発見できます。シャキシャキ食感を活かしたサラダやスイーツ、揚げ物、浅漬けなど、レパートリーは広がります。さつまいもの特性を理解して上手に扱えば、毎日の食卓に彩りと楽しさをプラスすることができます。ぜひこの記事を参考に、ご家庭でのさつまいも調理にお役立てください。